Einleitung

Das Thema Mischkulturen und Beetnachbarn ist unter Kleingärtnern, Selbstversorgern und in der ökologischen Landwirtschaft weit verbreitet. Der allgemeine Tenor in diesen Gruppen lautet: Mischkulturen sind wichtig und die Wahl der richtigen Beetnachbarn, also welche Kultur neben welcher steht, bringt Vorteile mit sich. In diesem Artikel gehe ich der Frage nach, welche Rolle Mischkulturen im Selbstversorger-Garten spielen und ob die Beachtung der Beetnachbarschaft signifikante Vorteile für den Selbstversorger hat.

Die Mischkultur, d.h. der gleichzeitige Anbau mehrerer Kulturen auf einer Fläche, steht der Reinkultur gegenüber, also dem Anbau von nur einer Kultur pro Vegetationsperiode. Letztere ist in der konventionellen Landwirtschaft weit verbreitet und unter Berücksichtigung der Fruchtfolge heute die vorherrschende Anbauform in Industrie- und Schwellenländern. Die Fruchtfolge, d. h. der jährliche Wechsel der Kulturen auf einer Fläche, steht wiederum im Gegensatz zur Monokultur, dem Anbau einer Kultur über mindestens 5 Jahre. Monokulturen erfordern einen erhöhten Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln und sind daher auf deutschen Feldern kaum noch zu finden.

Die Vorteile von Mischkulturen

Der Einsatz von Mischkulturen bietet Möglichkeiten den Ertrag pro Fläche bei gleichzeitiger Reduktion der Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel gegenüber Reinkulturen zu steigern.

Mischkulturen profitieren größtenteils von folgenden 4 Effekten:

1) Stickstofffixierung

Der vermutlich stärkste Effekt ist die Stickstofffixierung von Leguminosen, also Erbsen, Bohnen und Linsen. Sie gehen eine Symbiose mit Wurzelbakterien ein, die in der Lage sind, den Stickstoff (N2) aus der Atmosphäre zu binden. Sie reichern den Boden so mit Stickstoffhaltigen Verbindungen, z.B. Nitraten an.2 Die meisten nicht-Leguminosen sind im Gegensatz dazu Stickstoff-Konsumierer und benötigen große Mengen, die sie über ihre Wurzeln aufnehmen. Wenn nun Leguminosen und nicht-leguminosen als Mischkultur angebaut werden, ergänzen sie sich gegenseitig und die Menge an benötigte Stickstoff-Dünger sinkt.3

2) Sonnenausbeute

Darüber hinaus kann die Sonnenausbeute durch die Kombination einer hochwachsenden mit einer niedrig wachsenden Kultur oder Kulturen mit leicht verschobenen Vegetationsperioden angepasst werden. Manche Kulturen erfordern beispielsweise eine zusätzliche Verschattung während andere vermehrt den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden müssen.1 Darüber hinaus kann auch der Wettkampf um Licht zu verstärktem Wachstum und in der Folge zu höheren Erträgen führen.4

3) Nährstoffprofil

Jede Kultur hat ein anderes Nährstoffprofil und damit unterschiedliche Ansprüche an den Boden. Die optimale Kombination zweier Kulturen kann zu verringerter interspezifischer Konkurrenz um die vorhandenen Nährstoffe führen.5

4) Schädlinge und Krankheiten

Kulturen in unmittelbarer Nähe zueinander können sich gegenseitig die Schädlinge und Krankheiten vom Hals halten, z.B. durch die Verbreitung von Duftstoffen und Phytohormonen. Des Weiteren kann der Einsatz von Mischkulturen die Bodenbeschattung erhöhen und damit zu geringerem Unkrautdruck führen.6,7

Der große Nachteil von Mischkulturen

Der wohl größte Nachteil von Mischkulturen liegt in der industriellen Anwendbarkeit. Die heute auf dem Markt verfügbaren Maschinen sind spezialisiert auf die Bewirtschaftung von Reinkulturen und nicht geeignet für die speziellen Anforderungen, die Mischkulturen stellen. Dank des technischen Fortschritts stellen die Landwirte weniger als 1% der Bevölkerung aber ernähren 100%. Diese technische Entwicklung müsste zunächst für die Bewirtschaftung von Mischkulturen auf denselben Stand gebracht werden, bevor sich deren positive Effekte ausspielen können. Der große Wendepunkt für die Landwirte wäre hier eine höhere Profitabilität, denn wenn sich der Einsatz von Mischkulturen finanziell lohnt, wäre der Anreiz definitiv groß genug. Mischkulturen lassen sich heute vor allem in Ländern finden, in denen Arbeitskräfte extrem günstig sind, wie beispielsweise Afrika und China.8

Arten von Mischkulturen

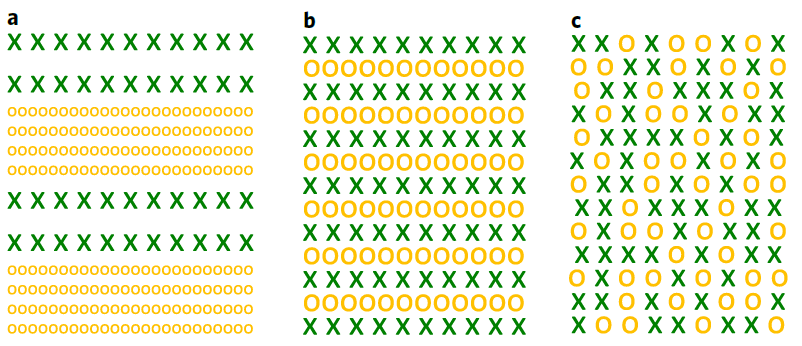

Die Tatsache, dass es mehrere Arten von Mischkultur (auf Englisch intercropping oder polyculture) gibt, wird in der Selbstversorger-Szene selten erwähnt. Im Wesentlichen werden drei Arten unterschieden: mixed (gemischt), row (in Reihen) und strip (in Streifen) intercropping.9 Im nachfolgenden Bild ist der unterschied anschaulich dargestellt. Während viele Selbstversorger bei Mischkulturen vermutlich an mixed oder row intercropping denken, fokussiert sich der Großteil der Literatur tatsächlich auf strip intercropping. Der Grund ist vermutlich die einfachere industrielle Umsetzung.

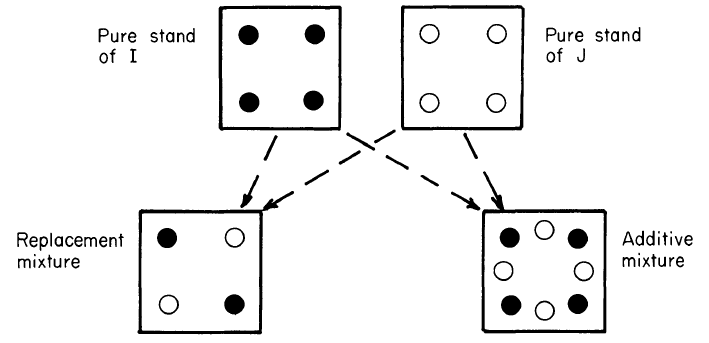

Daneben wird weiterhin zwischen additive und replacement design unterschieden. Im additive design wird eine zweite Kultur zu einer bestehenden Kultur hinzugefügt, ohne die Pflanzdichten der ersten anzupassen. Das Resultat ist eine deutlich erhöhte allgemeine Pflanzdichte und erhöhte Konkurrenz um Nährstoffe, Sonne und Wasser. Im replacement design wird ein Teil der ersten Kultur durch die Zweite ersetzt. Die allgemeine Pflanzdichte bleibt so unverändert, während die Konkurrenz um Nährstoffe innerhalb einer Kultur sinkt.10

Mischkulturen in der Selbstversorger-Szene

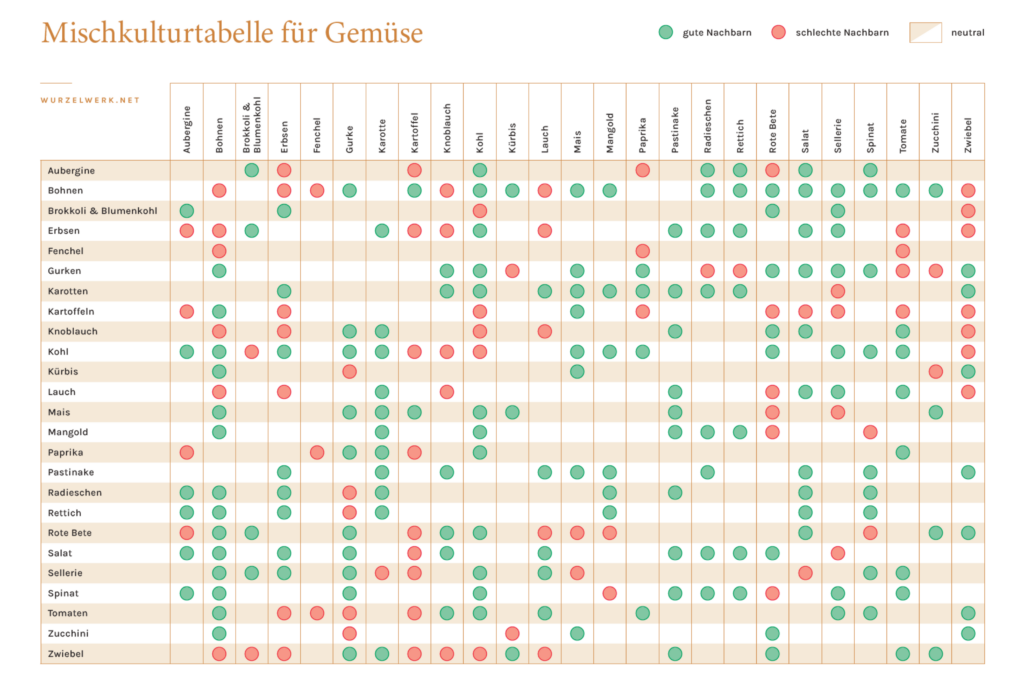

Das Thema Mischkulturen ist auch in der Selbstversorger-Szene weit verbreitet. Der große Nachteil, den die Landwirte haben, fällt im eigenen Garten nämlich weg. Auf diversen Blogs und Youtube-Kanälen, aber auch in ganz normalen Büchern lassen sich jede Menge Informationen über Mischkulturen und gute und schlechte Beetnachbarn erhalten. Dabei wirst Du schnell über Mischkulturtabellen stolpern, die übersichtlich die positiven und negativen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kulturen zusammenfassen. Folgende Tabelle habe ich beispielsweise auf wurzelwerk.de gefunden:

Im direkten Vergleich der Tabellen untereinander fallen einige kleine Unterschiede auf aber im Großen und Ganzen stimmen die Informationen doch überein. Details über die Art der Wechselwirkung sind aus den Tabellen allerdings nicht ablesbar. Aber auch auf den Webseiten und in den typischen Selbstversorger-Büchern lassen sich bis auf wenige Ausnahmen wie z.B. die Kombination Mais/Bohnen und Karotten/Zwiebeln kaum detaillierte Informationen zu den einzelnen Mischkulturen finden. Zugegeben würde das den Rahmen fast jeden Buches oder Blog-Artikels sprengen, aber dennoch sind diese Informationen sehr wichtig, wie wir später noch sehen werden.

Woher stammen die Informationen in den Mischkulturtabellen?

Ich gehe stark davon aus, dass die wenigsten Webseiten Betreiber oder Buchautoren großangelegte Studien zu jeder einzelnen Kultur-Kombination durchgeführt haben. Auch denke ich nicht, dass jeweils eine ausgiebige Literaturrecherche für jede einzelne Kombination stattgefunden hat. Zumindest habe ich auf keiner der von mir besuchten Webseiten, die eine solche Tabelle veröffentlicht haben, die entsprechenden Literaturverweise gefunden. Eine Ausnahme bilden einzelne Artikel, in denen eine bestimmte Mischkultur thematisiert wird. Stattdessen vermute ich, dass die Informationen größtenteils von anderen Webseiten oder Gartenbüchern übernommen wurden. Daran ist erstmal nichts auszusetzten, aber wenn Daten einfach übernommen werden, ohne sie zu prüfen, ermöglicht das wiederum Spielraum für eine Verselbstständigung von Fehlinformationen.

In den Naturwissenschaften werden wissenschaftliche Ergebnisse meistens in Fachzeitschriften veröffentlicht. Hier wird zwischen Primär- und Sekundärliteratur unterschieden. Zu der Primärliteratur gehört die erstmalige Veröffentlichung der eigenen Ergebnisse, während die Sekundärliteratur die Primärliteratur erwähnt, z.B. in Übersichtsartikeln über Schädlingsbekämpfung oder in einem Buch über Maisanbau. In der Regel sind die wissenschaftlichen Ergebnisse jeweils gut dokumentiert und reproduzierbar und damit vertrauenswürdig. Die persönlichen Erfahrungen eines Hobby-Gärtners, niedergeschrieben in einem Gartenbuch oder Blog sind sicherlich interessant aber ein sauberer Versuchsaufbau und damit die klare Trennung von Kausalität und Korrelation sind meistens nicht gegeben.

Auf Wikipedia ist die Seite „List of companion plants“ zu finden, auf der diverse positive und negative Wechselwirkungen mit zugehörigen Literaturangaben aufgelistet sind.

Hier könnten einige Mischkulturtabellen ihren Ursprung haben. Ich habe mir die dort zitierte Literatur des Gemüse-Teils genauer angeschaut und folgendes festgestellt:

- Ein Teil der Angaben sind nicht belegt (ca. 5%).

- Die Informationen widersprechen teilweise den Mischkulturtabellen.

- 20% verweisen auf Artikel auf Webseiten, die wiederum keine Quellenangaben machen.

- 20% verweisen auf das Buch Carrots love Tomatoes12, welches keine Aussage über die Herkunft der Informationen enthält.

- 20% verweisen auf ein PDF der Cornell Universität, in welchem die Aussage zu finden ist, dass die meisten Wechselwirkungen nicht wissenschaftlich belegt sind und welches als Quelle wiederum das Buch Carrots love Tomatoes aufführt.

Dieser ernüchternde Einblick bedeutet allerdings nicht, dass die auf Wikipedia zu findenden Informationen falsch sind, es zeigt lediglich, dass die Informationen mit einem großen Fragezeichen versehen und einmal gründlich geprüft werden sollten. Aber immerhin stehen hinter ungefähr 35% der Quellen wissenschaftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Neben der Wikipedia-Seite gibt es auch Bücher, dessen Aussagen gut belegt sind. Ein solches Buch ist beispielsweise The Ecology of Intercropping13. Das ist zwar nur eine Sekundärliteratur aber als Quelle für eine Mischkulturtabelle wäre es ideal.

Abschließend gehe ich trotz der mangelhaften Verbindung zwischen Selbstversorger-Szene und Primärliteratur davon aus, dass hinter den meisten Datenpunkten letztendlich eine wissenschaftliche Veröffentlichung steht.

Sind die Informationen der Mischkulturtabellen haltbar?

Ich habe mir einige Mischkulturen genauer angesehen:

Tomate/Gurke

Diese Kombination ist in den Mischkulturtabellen immer als schlecht markiert. Begründet wird das in einigen Blogs mit unterschiedlichen Standortansprüchen und der Übertragung von Krankheiten. Es gibt natürlich verschiedene Gurken, aber ich gehe mal davon aus, dass die Salatgurke gemeint ist. Diese wird in unseren Breiten in Gewächshäusern angebaut, also denselben Bedingungen wie Tomaten!? Eine kleine Literaturrecherche verwundert. Mischkulturen der beiden Kulturen liefern einen höheren Ertrag als die jeweiligen Monokulturen und sind robuster gegenüber Schädlingen und Krankheiten.14,15 Für mich ein klarer Wiederspruch, der sich nur schwer erklären lässt.

Zwiebel/Karotte

Diese Kombination wird allgemein als förderlich angesehen. Die Karotte hält die Zwiebelfliege ab und umgekehrt. Wikipedia zitiert eine Studie16 aus Bulgarien, welches von Ernteverlusten von 28-64% in den Monokulturen berichtet, während die Mischkulturen Verluste von nur 6-17% zu verzeichnen hatten. Eine Studie17 aus Finnland kommt zu einem anderen Ergebnis: Hier unterschieden sich Mischkulturen und Reinkultur nur minimal. Eine Studie18 aus Kenia berichtet von einer signifikanten Reduktion des Schadens durch die Zwiebelthrips in Mischkulturen bei einem gleichzeitigen Ertragsverlust an Zwiebeln um 10-20%. Der Unterschied zwischen den einzelnen Studien lässt vermuten, dass weitere Faktoren eine große Rolle in diesem System spielen. Diese Mischkulturen also pauschal als vorteilhaft darzustellen wäre nicht korrekt. Stattdessen können sich Vorteile unter bestimmten Bedingungen ergeben.

Bohne/Erbse

Bohnen und Erbsen werden allgemein in der Selbstversorger-Szene als schlechte Nachbarn beschrieben. Eine detaillierte Begründung konnte ich allerdings nicht finden, aber die Tendenz ging in Richtung vermehrter Schädlingsbefall. In der Literatur sind wenig Beispiele von Mischkulturen aus Bohnen und Erbsen beschrieben, aber die, die ich gefunden habe kamen zu einem anderen Ergebnis. Eine Studie19 aus England berichtet von moderaten Ertragsgewinn, wenn Frühlingsbohnen mit Frühlingserbsen kombiniert werden. Zu demselben Ergebnis kommt eine Studie20 aus Äthiopien, wenn Ackerbohnen mit Felderbsen kombiniert werden. Wikipedia schweigt zu diesem Thema.

Ich könnte wahrscheinlich ewig so weitermachen, aber ich denke ein Muster ist bereits erkennbar. Allein diese drei Beispiele zeigen eindeutig, dass die Informationen aus den Mischkulturtabellen mit Vorsicht zu genießen sind. Nicht selten konnte ich in der Literatur Studien finden, die zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Andererseits dürfen diese Ergebnisse auch nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Dafür hängen die Systeme zu sehr von den regionalen Gegebenheiten ab.

Darum sind Mischkulturen für deinen Garten nicht relevant

Generelle Unterschiede zwischen den Testfeldern und einem Selbstversorger-Garten

Tatsächlich werden die meisten Feldversuche in der Literatur auf recht kleinen Flächen von meist nicht mehr als 30 m2 durchgeführt. Von diesen Testfeldern stehen dann viele nebeneinander auf einem wiederum größeren Feld. Die Größe der Testfelder entspricht also der Dimension eines normalen Selbstversorger-Gartens.

Die Feldstruktur unterscheidet sich jedoch. Während der Landwirt kaum Wege auf seinem Feld anlegen muss, ist der Selbstversorger gezwungen zwischen den Beeten bzw. Kulturen Wege zu schaffen, um die weitere Bearbeitung der Pflanzen wie z.B. Unkraut jäten zu ermöglichen. Das führt zu veränderten Reihen- und Beet-Abständen, was wiederum einen starken Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen den Kulturen hat. Hier kommt also ein weiterer Faktor hinzu, der die Übertragbarkeit auf den Selbstversorger-Garten einschränkt.

Darüber hinaus unterscheidet sich die Umgebung deines Gartens signifikant von der Umgebung der Testfelder. Beispielsweise ist der Schaden durch Nacktschnecken auf großen landwirtschaftlich genutzten Feldern deutlich geringer als im eigenen Garten, da sie in letzterem Schutz unter Hecken, Beetbegrenzungen und Büschen finden und nachts herauskommen, um sich über das Gemüse herzumachen. Tiere verhalten sich allgemein unterschiedlich auf weiten strukturlosen Flächen als in dicht bewachsenen Wohnsiedlungen mit diversen Strukturelementen.

Des Weiteren ist die Nährstoffzusammensetzung des Bodens auf den Testfeldern genau bekannt während Selbstversorger selten detaillierte Informationen über ihren Boden haben. Eine ausreichende Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen ist aber essenziell für gute Erträge und so wird eine weitere Unbekannte der Gleichung hinzugefügt, die einen direkten Vergleich erschwert.

Jeder Garten ist anders

Diverse Faktoren spielen eine Rolle, wenn es um den Anbau vom Gemüse geht. Einige sind kontrollierbar, andere nicht. Zu den nicht kontrollierbaren Faktoren zählt vor allem das Wetter, also Temperatur, Niederschlag, Sonnenstunden und Feuchtigkeit. Schwankungen in jedem dieser Faktoren kann dramatische Auswirkungen auf die Ernte haben.22,23

Weltweit gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Die Bandbreite reicht von fruchtbaren Regenwäldern im Amazonas bis hin zu kargen Wüstenlandschaften in der Sahara. Verantwortlich dafür ist vor allem das lokal unterschiedliche Wetter. Was in einer Region wunderbar gedeiht, geht in einer anderen jämmerlich ein. Das geht schon so weit, dass beispielsweise Hopfen sehr konzentriert in nur einigen wenigen Regionen Deutschlands unter den klimatisch günstigsten Bedingungen angebaut wird. Es ist also fraglich, ob von einer Mangold-Karotten Mischkultur im Harz dieselben positiven Effekte zu erwarten sind wie in Brasilien.

Weiter unterscheiden sich Regionen auf der Welt durch ihre Flora und Fauna. Diverse wissenschaftliche Arbeiten, die auf der Wikipedia-Seite zitiert werden, vergleichen die Verbreitung eines Schädlings in Reinkulturen mit der Verbreitung in Mischkulturen. Aber viele Schädlinge und Krankheiten, die im Amazonas vorkommen, sind in Deutschland gar nicht verbreitet.

Beispielsweise wird auf Wikipedia eine Studie24 aus Nordindien zitiert, in der darüber berichtet wird, wie eine Mischkultur aus Tomaten und Karotten den Schaden durch die Baumwoll-Kapseleule gegenüber den entsprechenden Reinkulturen reduziert. Aber ist das relevant für den Selbstversorger in Deutschland? Nein, denn der Schädling kommt nur in den Tropen und Subtropen vor und überlebt den kalten Winter in unseren Breiten nicht.

Es sollte also trotz wissenschaftlich korrekter Beschreibung darauf geachtet werden, ob der Effekt auch in der heimischen Region zu erwarten ist. Darüber hinaus würde vermutlich niemand auf die Idee kommen Karotten zusammen mit Tomaten im Gewächshaus anzubauen.

Der Erfolg einer Mischkultur hängt von vielen Faktoren ab

1) Art der Mischkultur

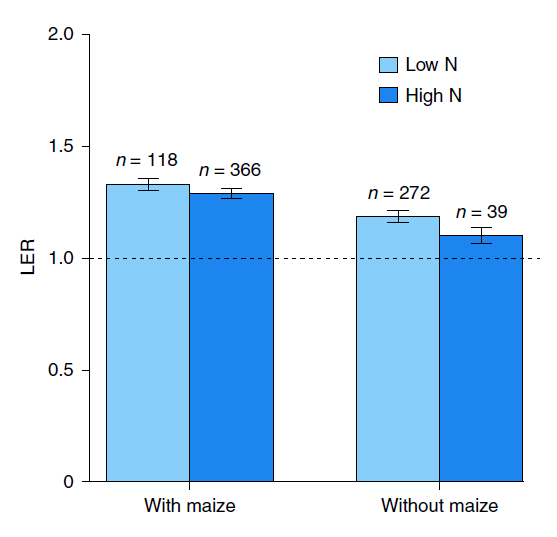

Eine Metaanalyse26 aus 2020, also eine Untersuchung vieler einzelner Studien, kam zu dem Ergebnis, dass 19% der getesteten Mischkulturen keinen Vorteil gegenüber den Reinkulturen bringen konnten. Unter den 81% ist die größte Ertragssteigerung in Mischkulturen mit Mais zu erwarten (ca. 30%). Mischkulturen ohne Mais konnten nur eine Ertragssteigerung von durchschnittlich 15% verbuchen. Der Grund liegt vor allem in der häufig genutzten Kombination von Mais und Leguminosen. Hier wird besonders der starke Stickstofffixierungs-Effekt der Leguminosen ausgenutzt, der den Stickstoff-Durst des Mais kompensiert.

2) Pflanzdichte

Die Pflanzdichte ist entscheidend für den Erfolg von Mischkulturen. Ein additive design ist im durchschnitt Ertragreicher als ein replacement design.26

3) Stickstoff im Boden

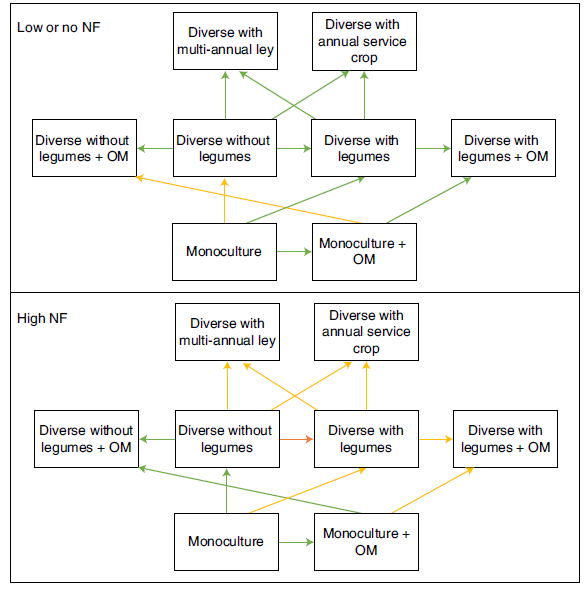

Eine weitere Metaanalyse27 untersucht den Ertrag im Hinblick auf die Stickstoff-Düngung des Bodens. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Mischkulturen mit Leguminosen besonders auf stickstoffarmen Böden zu Ertragssteigerungen führen, während keine signifikanten Steigerungen auf stickstoffreichen Böden beobachtet wurden. Umgekehrt ist der Ertrag auf stickstoffreichen Böden besonders hoch, wenn Mischkulturen ohne Leguminosen verwendet werden.

Die meisten privaten Gemüsegärten sind massiv überdüngt und damit reich an Stickstoff.28 Das bedeuten, dass eine Mischkultur aus Leguminosen und Mais nur selten zu Ertragssteigerungen führt und andere Mischkulturen vielversprechender sind. Aber wer kennt schon die genaue Nährstoffzusammensetzung seiner Gartenerde?

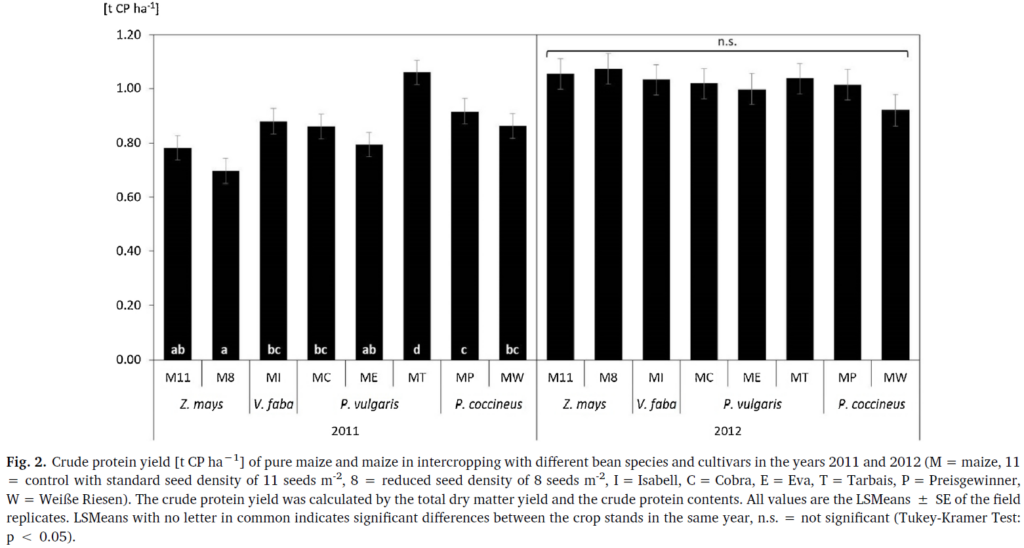

4) Sortenauswahl

Auch die Auswahl der Sorten spielt eine Wichtige Rolle. Dieser Unterschied ist nicht immer groß, aber einige Kulturen unterscheiden sich sehr stark von Sorte zu Sorte. Beispielsweise ist die Bohnensorte ausschlaggebend für den Ertrag in Mischkulturen mit Mais.4 Darüber hinaus werden in den Studien meist nur die Wechselwirkungen eine spezielle Sorte mit Schädlingen oder anderen Kulturen untersucht. Eine andere Sorte mag unterschiedliche Duftstoffe aussenden oder ein anderes Nährstoffprofil haben und dementsprechend nicht dieselben Wechselwirkungen zeigen. Weißt du welche Sorten du anbaust?

5) Zeitpunkt der Aussaat

Letztendlich spielt auch der Zeitpunkt der Aussaat eine wichtige Rolle für den Erfolg von Mischkulturen.5 Die zuerst gesäte Kultur hat einen klaren Vorteil gegenüber der zweiten. Hier ist der Kampf um die Sonne ausschlaggebend. Daher sollte der Zeitpunkt der Aussaat genau aufeinander abgestimmt sein.

Andere Faktoren sind viel entscheidender für eine ertragreiche Ernte

Um die Frage zu beantworten, ob der Einsatz von Mischkulturen im Selbstversorger-Garten einen signifikanten Vorteil bringt, habe ich mir zuerst angesehen von welchen beeinflussbaren Faktoren eine ertragreiche Ernte im eigenen Garten abhängt und welche Auswirkungen eine unzureichende Beachtung haben kann. Dazu gehören Pflanzdichte, Nährstoffversorgung, Unkraut-/Schädlingsdruck, Zeitpunkt der Aussaat und Wasserversorgung.

1) Pflanzdichte

Im Allgemeinen gilt, je dichter Pflanzen zusammenstehen, desto größer der Ertrag pro Fläche. Dies trifft jedoch nur bis zu dem Punkt zu, an dem die Konkurrenz um begrenzte Ressourcen wie Nährstoffe im Boden oder Sonnenlicht so groß wird, dass nicht mehr genug für die vollständige Entwicklung jeder einzelnen Pflanze vorhanden ist. Ab dieser Pflanzendichte stagniert der Ertrag oder nimmt wieder ab. Der Einfluss der Pflanzdichte auf den Ertrag ist riesig. In einer Mais-Studie29 aus New Mexico betrug die optimale Dichte etwa 10 Pflanzen/m2. Eine kleine Erhöhung auf 12 Pflanzen/m2 brachte bereits einen Ertragsverlust von ~10%. Im Vergleich: In Europa beträgt die durchschnittliche Ertragssteigerung durch Mischkulturen etwa 10%. Es ist also mindestens genauso wichtig die optimale Pflanzdichte zu finden. Das ist allerdings nicht immer ganz so einfach, da sie von diversen Faktoren abhängig ist und sich von Region zu Region unterscheidet. Auch der Abstand zwischen den einzelnen Reihen/Kulturen ist entscheidend. Kleinste Abweichungen können schon zu großen Ertragsveränderungen führen.1

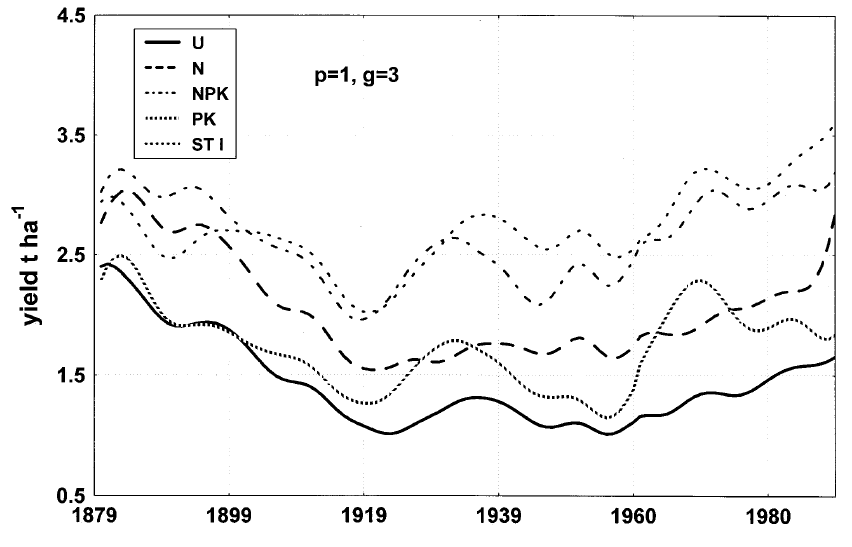

2) Nährstoffversorgung

Von nichts kommt nichts! Dieser Ausspruch kann nicht passender sein als für den Zusammenhang zwischen Nährstoffversorgung und Ertrag. Neben diversen Spurenelementen sind vor allem Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) entscheidend für das Wachstum und den Ertrag der Pflanzen. Eine ungenügende Versorgung dieser Nährstoffe hat teilweise dramatische Auswirkungen auf den Ertrag. In diversen von mir gelesenen Studien30-34 wird von Ertragsrückgängen um bis zu 50% allein durch den Verzicht auf die jährliche NPK-Düngung berichtet. Und diese Feldversuche wurden auf Böden angefertigt, die normalerweise für die Nahrungsmittelproduktion vorgesehen/geeignet sind und deren Grundzusammensetzung dementsprechend passt. Der Selbstversorger sollte also jedes Jahr darauf achten, dass sein Boden genügend Nährstoffe enthält. Gerade zu Beginn, wenn der 20 Jahre alte Rasen in einen Acker verwandelt wird, sollte der häufig ausgelaugte Boden28 zunächst kräftig gedüngt werden.

K = 75 Kg Kalium/Hektar; St I = 12 t Hofdünger/Hektar.31

3) Unkraut/Schädlingsdruck

Unkraut und Schädlinge können den Ertrag dramatisch senken. Im Selbstversorger-Garten kann Unkraut zwar sehr effektiv durch die gängigen Methoden wie Unkrautjäten, mulchen und umgraben bekämpft werden, aber manche Schädlinge sind dafür umso schwerer loszuwerden. Großen Schaden können z.B. Nacktschnecken, Wühlmäuse, Raupen und Käfer anrichten. Frisch gepflanzter Kohl im Mai wird sehr schnell komplett von Schnecken gefressen. Das ergibt schnell einen Ertrag von 0.

4) Zeitpunkt der Aussaat

Der Zeitpunkt der Aussaat kann erheblichen Einfluss auf den Ertrag haben. In einer Mais-Studie aus Mexiko29 schwankt der Ertrag um bis zu 30% innerhalb eines 6 Wochen Aussaatfensters. In Deutschland hängt viel vom Frost ab. Der verheerendste Fehler, der einem Selbstversorger passieren kann, ist es, frostempfindliche Pflanzen zu früh im Jahr zu pflanzen. Nächtliche Temperaturen unter dem Gefrierpunkt können dann zum Erfrieren der Pflanzen führen.

5) Wasserversorgung

Die Wasserversorgung lässt sich als Selbstversorger nur bedingt kontrollieren, da wir den Großteil, also den Regen, über uns ergehen lassen müssen. In Trockenperioden können wir aber dennoch das Überleben unsere Pflanzen durch regelmäßiges Gießen sichern.

Diese 5 Faktoren haben jeweils einen sehr großen Einfluss auf den Ertrag. Bei unzureichender Beachtung kann es zu massiven Ernteverlusten kommen. Was nützt es also, wenn du überall ganz begeistert Mischkulturen pflanzt aber die Hälfte nach 3 Wochen von Schnecken weggefressen ist oder du die Pflanzen zu weit auseinander gepflanzt hast? Erst, wenn du diese Faktoren zu 100% in deinem Garten unter Kontrolle hast, kann es Sinn machen sich näher mit Mischkulturen zu beschäftigen, aber erst nachdem du den folgenden Absatz gelesen hast:

Jeder Garten besteht bereits komplett aus Mischkulturen

Wie ich bereits im Teil über Mischkulturen geschrieben haben, gibt es mixed, row und strip intercropping. In der Literatur werden diese drei Varianten jeweils mit der Reinkultur/Monokultur verglichen und mehr oder weniger starke Effekte dokumentiert. Untereinander werden die Varianten allerdings nur selten verglichen. Eine Metaanalyse26 hat gezeigt, dass es hinsichtlich Ertrag pro Fläche keinen signifikanten Unterschied zwischen mixed und strip gibt. Dies ist zunächst überraschend, da zu erwarten wäre, dass die Wechselwirkungen umso stärker sind, je näher die Pflanzen zweier verschiedener Kulturen beieinanderstehen. Das ist aber nicht der Fall und so kommen diverse Effekte bereits zum Tragen, wenn ein Abstand von 30-80 cm zwischen den Kulturen besteht.35 Sogenannte border-row und inner-row Effekte sind unter anderem verantwortlich für die positiven Wechselwirkungen im strip intercrop Design.5

Der „Standard“-Selbstversorger-Garten besteht aus dutzenden verschiedenen Kulturen, die jeweils in mehreren Reihen gepflanzt und durch Wege voneinander getrennt sind. Das entspricht im Wesentlichen dem strip intercropping-Aufbau. Pflanzen einer jeden Kultur haben also direkt zwei andere Kulturen in ihrer Nachbarschaft. Da die Breite der Wege meistens 50 cm nicht übersteigt, „fühlen“ die Pflanzen ihre Nachbarn noch und können von ihnen profitieren. In einigen Beispielen reicht es sogar aus, wenn die Kulturen in deutlich größerem Abstand (mehrere Meter) zueinanderstehen.36-37

Ist es in dem „Standard“-Garten jetzt wichtig, welche Kultur neben welcher steht? Zweifelsfrei profitieren Kulturen voneinander aber herauszufinden, welche nun die beste Kombination ist, ist nicht so leicht. Für jede erdenkliche Mischkultur lassen sich wissenschaftliche Veröffentlichungen finden, die positive Wechselwirkungen beschreiben. Ich habe es selbst mehrmals getestet, auch für Mischkulturen, die allgemein als schlecht gelten.

Fazit

Nach meinen intensiven Recherchen im Bereich Mischkulturen und Beetnachbarn bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich für den normalen Selbstversorger nicht lohnt, zusätzliche Energie in das Thema Mischkulturen zu stecken. Die Selbstversorger-Szene vergisst, dass das, was sie in ihrem Garten tut, bereits so weit weg von Reinkulturen wie nur möglich ist und sie schon das Konzept der Mischkultur und Diversität bis ins Äußerste lebt.

Meiner Meinung nach entsteht beim Lesen der unzähligen Artikel über Mischkulturen und Beetnachbarn ein falscher Eindruck. Die Artikel suggerieren massive positive Auswirkungen und ermutigen den Selbstversorger seinen Garten auf Basis der Mischkulturtabellen zu strukturieren. Meiner Meinung nach muss das Thema deutlich relativiert werden.

Der Gemüsegarten ist ein chaotisches System mit scheinbar unendliche vielen Einflussfaktoren, ähnlich wie der menschliche Körper. Was in einem Garten funktioniert, muss nicht im nächsten funktionieren. Ohne Zweifel gibt es diverse Mischkulturen, deren positive Effekte sehr gut untersucht sind, allen voran die Kombination aus Mais und Leguminosen. Aber dieselben Ertragssteigerungen tatsächlich im eigenen „unkontrollierten“ Garten zu erreichen ist eine ganz andere Nummer.

Wenn du den Ertrag pro Fläche in deinem Garten optimieren möchtest, dann habe ich in diesem Artikel meine besten Tipps für dich. Solltest du dich dennoch für Mischkulturen im Sinne von einem mixed und row intercropping Design entscheiden, habe ich in diesem Artikel zusammengefasst, auf was du besonders achten solltest.

Literatur

[1] Raza, M. A.; Cui, L.; Qin, R.; Yang, F.; Yang, W. Sci. Rep. 2020, 10, 21910.

[2] Postgate, J. R., Nitrogen Fixation, 3rd Edition; Cambridge University Press: New York, USA, 1998.

[3] Xu, Z.; Li, C.; Zhang, C.; Yu, Y.; van der Werf, W.; Zhang, F. Field Crop. Res. 2020, 246, 107661.

[4]Fischer, J.; Böhm, H.; Heβ, J. Eur. J. Agron. 2020, 112, 125947.

[5] Zhang, F.; Li, L. Plant Soil 2003, 248, 305–312.

[6] Iverson, A. L.; Marín, L. E.; Ennis, K. K.; Gonthier, D. J.; Connor-Barrie, B. T.; Remfert, J. L.; Cardinale, B. J.; Perfecto, I. J. Appl. Ecol. 2014, 51, 1593–1602.

[7] Liebman, M.; Dyck, E. Ecol. Appl. 1993, 3, 92–122.

[8] Gebru, H. J. Biol. Agric. Healthc. 2015, 5, 1-13.

[9] Li, C.; Hoffland, E.; Kuyper, T. W.; Yu, Y.; Zhang, C.; Li, H.; Zhang, F.; van der Werf, W. Nat. Plants 2020, 6, 653–660.

[10] Snaydon, R. W. J. Appl. Ecol. 1991, 28, 930.

[11] https://www.wurzelwerk.net/wp-content/uploads/2022/03/Mischkultur-Freebie3-min.png (zuletzt aufgerufen: 21.10.2022).

[12] Riotte, L. Carrots Love Tomatoes; Storey Publishing, LLC, 1998.

[13] Vandermeer, J. H. The Ecology of Intercropping; Cambridge University Press: Cambridge England ; New York, 1999.

[14] Schultz, B. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 1987, 112, 747-755.

[15] Schultz, B.; Phillips, C.; Rosset, P.; Vandermeer, J. Sci Hortic-Amsterdam 1982, 18, 1–8.

[16] Mateeva, A.; Ivanova, M.; Vassileva, M. Acta Hortic. 2002, 579, 507–511.

[17] Varis, A.-L. Agr. Food Sci. 1991, 63, 411–414.

[18] Gachu S.M.; Muthomi J.W.; Narla R.D.; Nderitu J.H.; Olubayo F.M.; Wagacha J.M. Int. J. Agriscience 2012, 2, 93-402.

[19] Belcher, S. J., Intercropping spring peas, spring oats and spring beans; Public Bulletin of the Processors and Growers Research Organisation: Peterborough, UK, November 2019.

[20] Abera, T.; Feyisa, D. Afr. Crop Sci. J. 2010, 16, 243-249.

[21] https://www.manitobapulse.ca/2021/03/update-on-pea-intercropping-research-in-manitoba/ (zuletzt aufgerufen: 21.10.2022).

[22] Weersink, A.; Cabas, J. H.; Olale, E. Can. J. Agr. Econ. 2010, 58, 57–72.

[23] Hollinger, S. E., Angel, J. R. Weather and Crops. In Illinois Agronomy Handbook; University of Illinois at Urbana Champaign, College of Agriculture, Cooperative Extension Service, Urbana, Ill; 2009; pp. 1-12.

[24] Ram, S., Singh, S. Veg. Sci. 2010, 37, 164-166

[25] www.wikipedia.org (zuletzt aufgerufen: 21.10.2022).

[26] Yu, Y. Crop yields in intercropping: meta-analysis and virtual plant modelling. PhD Thesis, Wageningen University, Wageningen, NL, 2016.

[27] MacLaren, C.; Mead, A.; van Balen, D.; Claessens, L.; Etana, A.; de Haan, J.; Haagsma, W.; Jäck, O.; Keller, T.; Labuschagne, J.; Myrbeck, Å.; Necpalova, M.; Nziguheba, G.; Six, J.; Strauss, J.; Swanepoel, P. A.; Thierfelder, C.; Topp, C.; Tshuma, F.; Verstegen, H. Nat. Sustain. 2022, 5, 770–779.

[28] Jezik, K.; Bauer, W. Gartenbauwissenschaft 2001, 66, 207-210.

[29] Djaman, K.; Allen, S.; Djaman, D. S.; Koudahe, K.; Irmak, S.; Puppala, N.; Darapuneni, M. K.; Angadi, S. V. Environ. Chall. 2022, 6, 100417.

[30] Abdul Ghaffoor; Muhammad Saleem Jilani; Ghulam Khaliq; Kashif Waseem. Asian J. Plant Sci. 2003, 2, 342–346.

[31] Schmidt, L.; Warnstorff, K.; Leinweber, P; Lange, H.; Merbach, W. J. Plant Nutr. Soil Sc. 2000, 163, 639-648.

[32] Trehan, S. P.; Roy, S. K.; Sharma, R. C. Better Crops International 2001, 15, 18-21.

[33] Malghani, A. L.; Malik, A. U.; Sattar, A.; Hussain, F.; Abbas, G.; Hussain, J. Sci. Int. (Lahore) 2010, 24, 185-189.

[34] Hebbar, S. S.; Ramachandrappa, B. K.; Nanjappa, H. V.; Prabhakar, M. Eur. J. of Agron. 2004, 21, 117–127.

[35] Feng, L.; Yang, W.-T.; Zhou, Q.; Tang, H.-Y.; Ma, Q.-Y.; Huang, G.-Q.; Wang, S.-B. Plant Soil Environ. 2021, 67, 460–467.

[36] Morris, M. C.; Li, F. Y. New Zeal. J. Crop and Hort. 2000, 28, 213–217.

[37] Hooks, C. R. R.; Johnson, M. W. Agr. Forest Entomol. 2002, 4, 117–125.

[38] https://abcnews.go.com/Lifestyle/wireStory/starting-vegetable-garden-basics-70147378 (zuletzt aufgerufen: 21.10.2022).

Pingback: 12 Tipps für mehr Ertrag im Garten | Ein Viertel Hektar

Hallo Patrick,

Du hast das Thema ja ganz schön intensiv

Untersucht. Ich bin da ganz deiner Meinung das viele Dinge in dem einen Garten nebeneinander super funktionieren können obwohl sie laut Tabelle nicht passen. Ich gebe zu das ich seit vielen Jahren nach den Mischkultur Tabellen mein Gemüse anbaue. Jetzt habe ich mir nicht jedes Jahr aufgeschrieben was funktioniert und was nicht. Aber da spielen zu viele andere Faktoren noch eine Rolle. Wasserversorgung und Temperatur usw. Ich werde das Thema jetzt mal intensiver betrachten und mir mal notieren was geklappt hat und was nicht. Viele Grüße sagt Mandy von @mein_ garten71 😊